over there

biwako,shiga / OCTOBER 2010

biwako,shiga / OCTOBER 2010

グラフィックデザイナーの原研哉さんのある日のTwitterにはこんなことが書かれていた。「インターネットのない時代を僕らはもはや想像できないが、そういう時代が長く続いてきたのだと思うとなぜか感慨深い。世界は静かだった。それでも産出されるイマジネーションの量は今と変わらなかったかもしれない。」と。ふと立ち止まらせてもらった言葉だった。

想像すること。わたしはというと思わぬもので毎日ふる回転している。それは保育園の連絡帳。インターネットなどとはほど遠い、紙にえんぴつの世界での伝達手段である。A5サイズのそのノートには今朝の体温から始まり、健康状態・便の回数と硬さ・朝食と夕食のメニュー・就寝時間と起床時間、そして家庭での様子を書いて提出。すると園での様子・食事の量・排便時間と硬さ・午睡時間が記入されて返ってくる。毎日毎日行き交うこの細やかな情報と言葉から、離れ離れの時間を双方に想像することになる。

わたし「お豆を一粒一粒スプーンですくって食べていました」「今夜の寝かしつけはお外で抱っこ30分でした」。先生「今日は用意して頂いた可愛い上着を着てお散歩に行ってきました。靭公園までとはいきませんでしたが、道草をしながら歩いてくれましたよ」。こんな風にちょっとした事のようで最高に嬉しい出来事を知ったりする。わたしのお友達が息子用に作ってくれたスモックをちゃんと着せてもらっていたこと。少しずつ歩ける距離が伸びていること。そうして想像しては、また明日へと繋げていくのだった。

世界はまだまだ静かなのかもしれない。

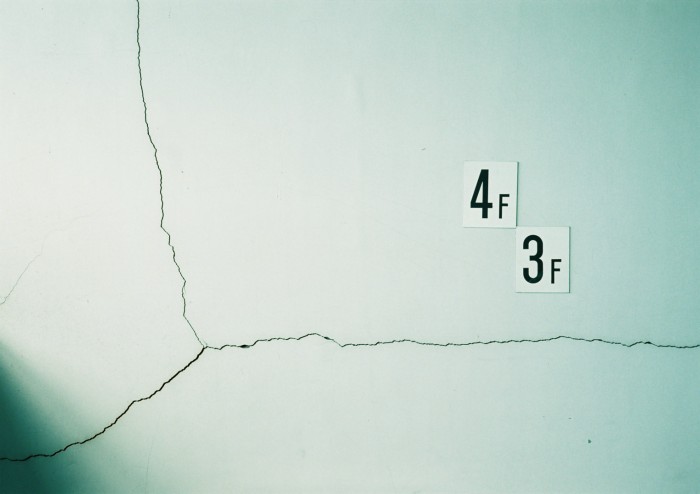

port island,kobe / OCTOBER 2010 / photo by Yuji Ogura

home,osaka / JULY 2010

utsubo,osaka / SEPTEMBER 2009

と、優雅風な日を過ごしつつも、研究週間だった先週なんかはもっさりと仕事場に登場すると「疲れが髪の毛に出ているよ」だの「悶々としているのは青春と言うのだよ」だの言われ、そのままずるずると保育園のお迎えまでひきずって行くと「あれ?痩せはりました?」などと声をかけられ、挙げ句の果てには「人生の路頭に迷ってます」なんていい加減につぶやいてしまってギョっとされた。人生の路頭に迷っているんじゃなくて「明日のお弁当の路頭に迷っています」だったんじゃないかと今になって思う。

保育園イベント最大の難関がそう「お弁当の日」だった。普段はありがたくも手づくり給食を頂いていて、園の計らいでこういう日をもうけて頂いているのだが、これほど私にとって悩むものはなかった。だって作ったことないのだもの。赤や黄色のかわいらしいプラスチックのお弁当箱なんてないし、おにぎりをクマさんにするテクニックも皆無。食べるのは息子。見るのは先生。かっこつけたい。いや、かっこなどつけなくてよい。どうしたらいいのだろう。とお弁当の街の路頭に迷ってしまっていた。だけどどうしてもこの日のために新しく何かを買いに行く事ができなくて、辿り着いたのはそうそうその通り、「いつも通り」だった。お友達のお家でランチする時などはレンジでチンさせてもらいやすいようにいつもガラスの「パイレックス」に入れていっていた。これでいい。そこにたまたま頂いた食材の力をプラス。15cm四方くらいのパイレックスを二段にして蓋にマスキングテープを貼ってそれぞれのメニューを書いてみた。

・小倉家の畑で採れた〜茄子のごまあえ〜

・哲学者の彼の地元で収穫された新米こしひかりの〜色々おにぎり〜

・意外と美味しい近所のスーパーのお野菜から〜焼きかぼちゃと蒸しブロッコリーとプチトマト〜

・給食試食懇談会で習った〜白身魚のいちぢくソースがけ(クラブハリエのジャム使用)〜

お迎えに行くと早速お弁当シーンの写真が展示されていた。ガラスのお弁当箱のお宅などどこにもなかったけれど、大西亭のランチレベルにボリュームもその食べる姿もパンチ力があった。もちろんすっかり丸々ガラスの向こうが見えてそのお弁当箱は帰ってきたのだった。

kitakagaya,osaka / OCTOBER 2010

彼女とは芸大時代からの長いおつきあい。絵画の展覧会のためには1年間誰とも合わないよくらいのストイックさの持ち主。ゆえに1年以上ぶりの再会はそれはそれは楽しみでしかたなかった。30を越えてなお「同じ」でいれること。話さなくても伝わってきていたことが阪急の梅田駅を出るころから急激にこみ上げてきていた。待ち合わせの岡本駅の改札でその姿を見つけて、駆け寄り思わずお互いを抱きしめ合った瞬間には、もう涙でいっぱいだった。

哲学者の彼は髭と眼鏡。その風貌からすでに仙人と呼ばれているとか。眼鏡の向こうの優しい眼差しは、何年か前に初めて会った時と同じ受容と包容の塊だった。そんな二人の新しいお家は古い小さな木造一軒家。家そのものに手を加えることなく美しく質素に暮らすその手法はセンス抜群。もちろん不便なところもあるけれど、それはすべて納得のいく不便さだからいい。畳、押し入れ、床の間などを文化としてちゃんと使いこなしながらも、絵を描くアトリエがこれまで通りの形で確保されていた。なんとダイナミック。綺麗に整頓された道具置きにはその全てが現れていた。

一緒に行った息子はアトリエの感触が嬉しいのか、ぐるぐると動き回っていた。それがまた嬉しかった。子連れで電車に乗ってどこかに行くなんて、いまだに怖くて全然できなくて、でも初めてちょっと踏み出せて、そしたらたくさんたくさん受け入れてもらって、安心して、息子は座布団の上ですやすやと眠り、画家の彼女は台所で珈琲を挽き始めてくれて、風が吹くと哲学者の彼がそっと窓を締めてくれた。ささやかなひとつひとつが静かで穏やかで嬉しかった。とてもとても嬉しかった。

kitakagaya,osaka / OCTOBER 2010

さて今週はというと、研究週間である。来るべき仕事のためのリサーチと準備の連続。頭を使いすぎて昨日は熱まで出た。まだ来てない仕事のことなのに。でも来てしまったら大変なので、ここは一つ頭をひねっておこうと思う。身震いは熱のせいだったのかも。

そんな中、陽気にゆっくりと成長をつづけている息子。すべり台をよじ上ってはずりずり降りてきたりしている。日曜日には保育園の体育イベントで靭公園の運動場や芝生の上をテンション高めに走りまわってきた。ほぼわたしがだけど。はしゃぎすぎて普段出さないような声を出してしまい、このあたりから喉をやられていたというのも、身震いのはじまりだったのかも。